摘要:历史上的12月6日,滴滴出行发生了一起实时单拒接事件。该事件引起了广泛关注。据分析,滴滴实时单的拒接算法是根据多种因素综合判断的,包括司机行为、乘客评价和实时路况等。此次事件的深度解析表明,滴滴平台在处理实时单时,需要更加精细化的管理和优化算法,以确保司机和乘客的权益得到保障。也需要加强监管和沟通,促进平台与用户之间的良好互动。

在数字化时代的大潮中,互联网与移动技术的融合催生了众多创新产业,其中网约车服务以其便捷、高效的特点迅速成为人们出行的新选择,而在这股风潮中,滴滴作为行业巨头,其每一次动态都牵动着整个市场的心弦,让我们一同回溯历史长河,探寻那个特殊日子——12月6日,滴滴实时单如何演绎了一场关于拒接的争议事件。

背景概述

在移动互联网迅猛发展的时代,滴滴以其精准的算法、庞大的用户群体和高效的服务赢得了市场的广泛认可,随着业务的不断扩张和用户需求的日益增长,滴滴面临着前所未有的挑战与机遇,关于实时单分配与司机接单选择的问题逐渐浮出水面,成为公众关注的焦点。

重要事件回顾

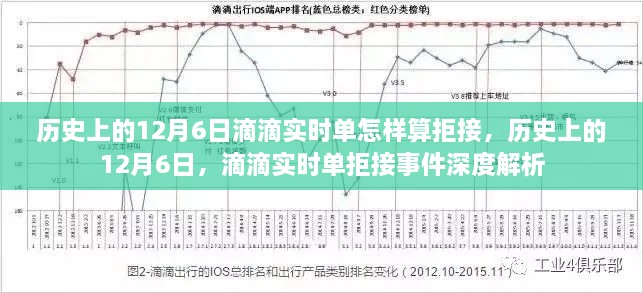

1、滴滴实时单分配机制的形成

滴滴的实时单分配机制是基于大数据分析和算法优化,旨在实现乘客快速约车与司机高效接单的平衡,在这一机制的初期,由于算法的不完善以及市场需求的复杂性,司机拒接订单的现象时有发生,这不仅影响了乘客的出行体验,也对滴滴的声誉造成了一定程度的损害。

2、拒接事件的发酵

某个寒冷的冬日,即12月6日,网络上开始流传一系列关于滴滴司机拒接订单的事件,这些事件引起了公众的广泛关注与讨论,一些人认为滴滴的算法存在问题,导致司机面临不合理的订单分配;而另一些人则认为司机有权利选择接受或拒绝订单,特别是在面对极端天气或路况时,随着讨论的深入,这一事件逐渐发酵成为一场关于平台责任与司机权益的社会议题。

事件影响分析

这场关于滴滴实时单拒接的事件对整个网约车行业产生了深远的影响,它引发了公众对于平台算法透明度的关注,人们开始质疑平台在订单分配过程中的公正性,以及是否充分考虑了司机的利益,事件也促使滴滴对自身的服务机制进行反思与改进,包括优化算法、提高订单分配的合理性等,该事件还引发了行业内关于司机权益保障的讨论,推动了相关政策的制定与完善。

特定领域或时代中的地位

在数字化时代的大背景下,滴滴作为网约车行业的领军企业,其动态无疑具有举足轻重的地位,此次关于实时单拒接的事件不仅反映了行业发展过程中面临的挑战,也揭示了公众对于平台责任与司机权益的关注,这一事件成为推动行业发展的重要节点之一,促使企业、政府和社会各界共同思考如何在追求经济效益的同时保障社会公平与正义。

回望历史长河中的那个特殊日子——12月6日,滴滴实时单拒接事件无疑成为了一个重要的历史节点,它不仅引发了公众对于平台算法透明度的关注,也推动了整个网约车行业的反思与进步,在数字化时代的大背景下,我们期待滴滴以及整个行业能够不断自我完善、不断进步,为社会创造更多价值。

京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...